Игорь был сыном олега. Правление князя Игоря (кратко)

Ранее 879 г. Рождение у новгородского князя Рюрика и его жены, урманской княжны Ефанды, сына Игоря.

879 г. Смерть князя Новгородского Рюрика в военном походе.

879 г. Начало княжения в Новгороде Олега "как старшего в роде Рюрика".

Конец 870-х гг. Поход русов на Каспий и нападение на город Абаскун (Абесгун).

882 г. Продвижение на юг войска князя Олега, состоявшего из варягов, ильменских словен, кривичей, мери и веси. Участие в походе на Киев Игоря, малолетнего сына Рюрика.

882 г. Захват новгородской ратью Олега земель днепровских кривичей и города Смоленска. Присоединение войска кривичей к походу Олега на Киев.

882 г. Захват князем Олегом земель северян и города Любеча. Присоединение войска северян к походу Олега на Киев.

882 г. Князь Олег вместе с Игорем прибывают к Киеву. Олег убивает киевских правителей Аскольда и Дира, начинает княжить в Киеве, объединяет Северную и Южную Русь и создает Древнерусское государство с центром в Киеве.

883 г. Покорение племени древлян и наложение на них дани.

884 г. Победа над племенем северян и обложение его данью.

885 г. Подчинение племени радимичей и наложение на них дани.

885 г. Война князя Олега с племенами уличей и тиверцев.

Позднее 885 г. Успешные войны князя Олега с хазарами, болгарами и другим народами Подунавья.

898 г. Заключение союзного договора между уграми (венграми) и Русью. Угры налагают на Русь дань за мир и военную помощь.

903 г. Упоминание в летописи о браке князя Игоря и Ольги.

907 г. Князь Игорь Рюрикович оставлен наместником в Киеве, пока Олег совершает походы в земли вятичей, хорватов, и дулебов на Константинополь.

907 г. Заключение мирного договора Руси с Византией. Установление беспошлинной торговли с Византией. Выплата греками 12 гривен каждому русскому воину и дани в пользу городов Киев, Чернигов, Полоцк, Ростов, Любеч и других.

912 г. 2 сентября - Заключение письменного русско-византийского мирного договора, в котором Русь впервые упомянута как государство.

912 г. Смерть князя Киевского и князя Новгородского Олега. Вступление Игоря на киевский престол.

913 г. Неудачный поход русов на 500 судах к Каспию.

914 г. Подавление Игорем бунта древлян и наложение на них новой дани.

Позднее 914 г. Игорь передает право сбора дани с древлян воеводе Свенельду, чем вызывает недовольство киевской дружины.

915 г. Первое летописное упоминание о походе печенегов на Русь. Заключение мира сроком на пять лет между печенегами и князем Игорем.

920 г. Поход князя Игоря на печенегов.

922 г. Поход Игоря на уличей и наложение на них дани. Передвижение границы Руси за Днепр.

934 г. весна - Печенеги в союзе с другими тюркскими племенами, заключив мир с венграми, объявили войну Византии, разорили Фракию и подступили к Константинополю. Заключение мира Византии с венграми и печенегами.

935 г. Поход русских судов вместе с греческим флотом на Апеннинский полуостров.

Около 940 г. Рождение у князя Игоря и Ольги сына Святослава.

Начало 940-х гг. Начало княжения малолетнего князя Святослава в Новгороде.

941 г. Поход князя Игоря на Константинополь, закончившийся полным разгромом русского флота и большими потерями среди русов во время их возвращения на родину.

942 г. Поход князя Игоря на древлян и их усмирение. Увеличение древлянам дани в пользу Киева, что вызвало их неповиновение.

943 г. Поход князя Игоря на Византию с огромной ратью. Византийцы отправляют посольство к князю Игорю с предложением мира. Киевский князь получает откуп от греков, разоряет Болгарию и возвращается в Киев.

943 г. Посольство византийского императора в Киев и вручение Игорю хартии мира. Киевский князь принимает обязательство хранить дружбу с греками.

944 г. Русское посольство в Константинополь и заключение русско-византийского мирного договора. Упоминание в тексте документа княгини Ольги и сына Святослава Игоревича.

944 г. Указания арабских, персидских и армянских источников о том, что русы взяли арранскую столицу Бердаа, расположенную в междуречье Куры и Аракса, и возвратились в свою землю по реке Кура и через Каспийское море.

944 г. Поход князя Игоря в Древлянскую землю на полюдье.

945 г. Древляне убивают князя Игоря.

Князь Игорь (около 878-945 гг.) согласно «Повести временных лет » - великий князь киевский , сын Рюрика , отец Святослава и муж княгини Ольги - первый древнерусский князь, упомянутый в зарубежных (европейских) исторических хрониках, где он фигурировал как правитель скифов (или русов , или росов) Ингер.

Рюрик умер в 879 году, тогда Игорю было совсем мало лет, поэтому правителем и опекуном Игоря стал близкий Рюрику Олег . Хотя в русско-византийском договоре 911 года Олег указан как великий князь русский , а не регент - это позволяет предположить, что князь Олег был родственником Рюрика (а соответственно и Игоря).

Полноценным правителем Игорь стал после смерти Вещего Олега от укуса змеи (согласно нескольких летописей) в 912 году.

В 914 году Игорь Рюрикович завоевал древлян и наложил на них еще более высокую дань, чем Олег.

В 920 году провел поход против печенегов . Летописи говорят и о дальнейшей успешной военной политике Игоря, но конкретно ничего не упоминают. Поэтому следующим походом стало нападение на Константинополь (Царьград ) в 941 и в 943 годах. Первый поход был неуспешным - греки (византийцы ) применили неизвестный русичам «греческий огонь » (первые примитивные огнеметы) и отбросили русские войска. Второй поход на середине пути был остановлен (по инициативе византийского императора Романа I, мирным соглашением (а после и официальным договором). Византийцы считали русских «непреодолимыми», боялись (о чем свидетельствуют летописи Фотия и продолжателей Феофана) и предпочитали не конфликтовать с ними, тем более, что договор о военной помощи (взамен на торговые привилегии) был выгоден грекам.

В 945 году Игорь лично отправился за данью к древлянам, уклонившимся по большей части от похода на Византию 941 года, а потому - менее всего пострадавшим от поражения. Древляне воспротивились завышенным налогам, произошло вооруженное столкновение, и Игорь был убит (по другой версии - пленен и жестоко казнен путем привязывания к верхушкам деревьев и разорван надвое).

Позже княгиня Ольга жестоко наказала древлян, уничтожив практически всех представителей власти, кроме простых крестьян, и наложив на них высокую дань. Она стала преемницей Игоря, поскольку Святославу тогда еще было около 2 лет, и дружина Игоря очень почитала его жену за твердый волевой характер и острый ум.

В летописях об Игоре историки замечают множество несоответствий, преимущественно в отношении дат, но также и самих событий. В основном несоответствия касаются Ольги (по «Повести временных лет » она познакомилась с Игорем в 12-13 лет, а Святослава родила в 52-летнем возрасте, что маловероятно), а также даты смерти Игоря. Некоторые историки даже утверждают, что Игорь не погиб во время конфликта с древлянами, а выжил и скрылся, но это маловероятно.

Игорь Святославич — князь Новгород-Северский и Черниговский, является представителем рода Ольговичей. Имя свое он получил в честь родного дяди — брата великого Святослава.

Происхождение

Отец главного героя поэмы «Слово о полку Игореве», князь Святослав, был женат два раза. Первой его супругой была дочь половецкого хана Аепы, получившая при крещении имя Анна. Во второй раз Святослав Ольгович пошел под венец в 1136 году. Этот брак вызвал скандал. Архиепископ Нифонт Новгородский отказался провести мотивируя это тем, что первый муж невесты - дочери посадника Петрилы, погиб совсем недавно. Поэтому венчал князя Святослава другой священник. В этом браке и родился будущий князь Черниговский, хотя некоторые историки и публицисты считают, что именно половчанкой Анной был произведен на свет Игорь Святославич.

Краткая биография

Отец князя - верный соратник и друг Святослав Ольгович был тем самым человеком, кого правитель звал в Москву, чтобы обсуждать совместные дела. Дедом Игоря был Олег Святославич - родоначальник династии Ольговичей. Во время крещения мальчика нарекли Георгием, однако, как это часто бывает, его христианское имя практически не использовалось. И в истории Игорь Святославич стал известен под своим языческим русским именем.

Уже семилетним ребенком мальчик начал вместе с отцом участвовать в походах, защищая права своего двоюродного дядюшки Изяслава Давыдовича, претендующего на киевский престол. А в семнадцать он уже пошел в грандиозный поход, организованный Андреем Боголюбским, который закончился в марте 1169 трехдневным разграблением города Киева. Со времен своей бурной юности Игорь Святославич, биография которого - это жизнеописание воина, начавшего боевой путь очень рано, понял, что сила дает право не оправдывать свои действия.

У будущего героя «Слова о полку Игореве» был не один победоносный поход на половцев. В 1171 год он впервые ощутил славу, одержав победу над ханом Кобяком в сражении на речке Ворскле. Этот триумф показал, что двадцатилетний Игорь Святославич - талантливый военачальник. У юноши были и дипломатические способности. Добытые трофеи он подарил Роману Ростиславичу, который правил в Киеве.

В 1180, будучи двадцати девяти лет от роду, молодой военачальник унаследовал от старшего брата Новгород-Северское княжество. Это дало ему возможность начать строить собственные планы.

Авторитет

Некоторые историки уверены, что князь Игорь Святославич был незначительной, второстепенной фигурой, однако многие не согласны с этим утверждением, резонно аргументируя, что даже географическое положение его княжества, граничащего с бескрайней степью, всегда предопределяло важность его действий.

Когда князья Южной Руси предприняли совместный поход, направленный против половцев, то по приказу великого Святослава Всеволодовича старшим над войсками был назначен именно Игорь. В результате была добыта еще одна славная победа над степными кочевниками у реки Хорол. Окрыленный этой удачей, князь Игорь в этом же году предпринял еще одну кампанию. Эта экспедиция еще раз подарила ему лавры победителя над половцами.

Главная неудача

Именно на фоне такого успеха у князя Игоря и созрело решение об еще одном походе в степь. Именно о нем была написана поэма. Тогда Игорю было тридцать четыре года, он находился в возрасте зрелого мужества и умел принимать взвешенные решения.

Вместе с князем Новгород-Северским в битве с половцами участвовали его сын Владимир, брат Всеволод и племянник Святослав Олегович.

Цель этого похода, по мнению многих историков, не заключалась в том, чтобы спасти русскую землю от постоянных набегов жестоких степняков. Не с теми силами и не по тому маршруту пошел князь Игорь. Главной его целью, скорее всего, были трофеи - стада, оружие, драгоценности и, конечно, захват рабов. Годом ранее в половецких землях получил достаточно богатую добычу. На военную авантюру Игоря толкнули зависть и алчность. Его не остановило даже то, что у половецкого хана Кончака имелись огромные самострелы, натягиваемые одновременно пятью десятками воинов, а также «живой огонь», так в те времена называли порох.

Поражение

На берегу русские войска столкнулись с основными силами степняков. В столкновении участвовали почти все половецкие племена с юго-востока Европы. Их численное превосходство было настолько большим, что русские войска очень скоро попали в окружение. Летописцы сообщают, что князь Игорь вел себя достойно: даже получив серьезную рану, он продолжал сражаться. На рассвете, после суток непрерывных боев, войска, выйдя к озеру, стали его огибать.

Игорь, изменив направление отхода своего полка, пошел на помощь брату Всеволоду. Однако его воины, не выдержав, стали бежать, стремясь выйти из окружения. Игорь пытался их вернуть, но тщетно. Князь Новгород-Северский был взят в плен. Многие из его войска погибли. Летописцы говорят о трех днях боев с половцами, после чего стяги Игоря пали. Князь сбежал из плена, оставив сына Владимира, который позже женился на дочери хана Кончака.

Семья и дети

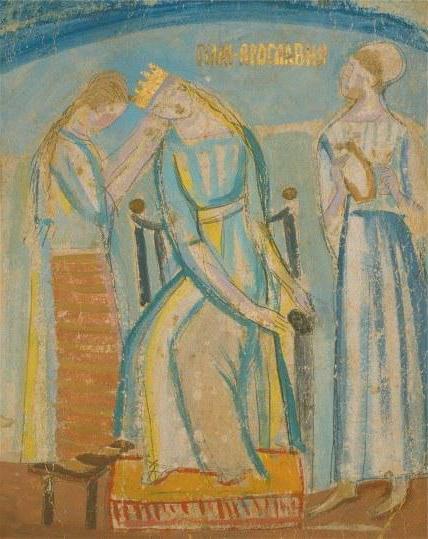

Жена Игоря Святославича - дочь галицкого правителя родила ему шестерых детей - пятерых наследников и дочь. Ее имя в летописях не упоминается, однако историки называют ее Ярославной. В некоторых источниках она упоминается как вторая жена Игоря, однако большинство специалистов считает эту версию ошибочной.

Старший сын Игоря и Ярославны, князь Путивльский, Новгород-Северский и Галицкий Владимир, родившийся в 1171 году, женился на дочери взявшего его и отца в плен хана Кончака.

В 1191 году князь Игорь вместе с братом Всеволодом предпринял еще один поход на половцев, на этот раз удачный, после чего, получив подкрепление от Ярослава Черниговского и Святослава Киевского, дошел вплоть до Оскола. Однако степнякам удалось своевременно подготовиться к этой битве. Игорю ничего не оставалось, как отвести войска обратно на Русь. В 1198 году, после смерти правителя сын Святослава занял черниговский престол.

Точный год кончины князя Игоря Святославича неизвестен, хотя в некоторых летописях указывается декабрь 1202 года, хотя многие более реальной считают версию о том, что он скончался в первой половине 1201. Его, как и дядю, похоронили в Спасо-Преображенском соборе, расположенном в городе Чернигове.

Значение ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии

ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ

Игорь Рюрикович - князь киевский. Начал княжить в 912 г. по смерти Олега, который правил за его малолетством. На первых порах Игорю пришлось усмирять восстание разных славянских племен и устанавливать (914) отношения с печенегами, впервые тогда появившимися в русских степях. Торговые и культурные интересы сосредоточивали внимание Игоревой политики на Византии. Сведения об Игоре дают не только наши летописи, но и иноземные писатели (Симеон Логовет, Лев Грамматик, Георгий Мних, Кедрин, Зонара, продолжатели Феофана и Амартола, Лев Диакон, кремонский епископ Лиутпранд). Первый поход Игоря на Византию относится к 941 г. С флотом в несколько сот людей Игоря пристал к берегам Вифинии, распространил свои опустошения до Боспора Фракийского и подступил к Константинополю; но его суда не выдержали "греческого огня", и сам Игорь спасся только с 10 судами. В 944 г. Игорь при содействии варягов и печенегов возобновил свое нападение на Грецию. Греческие послы встретили его по сию сторону Дуная и предложили выкуп, вследствие чего Игорь возвратился в Киев. В 945 г. прибыли в Киев греческие послы для подтверждения этого мира; с ними Игорь отправил в Царьград своих послов, которые и заключили договор, приводимый летописцем под 945 г. В этом наиболее пространном из договоров русских с греками X века (напечатан в 1-м выпуске "Хрестоматии по истории русского права" Владимирского-Буданова, где и литература), весьма много положений частного международного права, в которых усматривали древнерусские народные обычаи; на основании их Эверс нарисовал цельную картину нашего древнего юридического быта. Сергеевич ("Журнал Министерства Народного Просвещения", 1882, ¦ 1), утверждая, что положения эти действовали только на греческой территории, и притом в столкновениях греков с русскими (а не русских между собой), доказывает, что при составлении договора русские обычаи принимались во внимание лишь постольку, поскольку не противоречили стремлению греков наложить узду на примитивные нравы Руси и, в частности, на господствовавшее у нее начало самоуправства. Этим значение договора, как источника русского права, в значительной степени умаляется; зато выдвигается другая сторона договоров русских с греками, как первых по времени памятников, в которых выразилось влияние на Русь Византии. Кроме племен, обитавших по обе стороны верхнего и среднего Днепра, владения Руси при Игоре распространялись, по-видимому, на юго-восток до Кавказа и Таврических гор, на что указывает статья договора 945 г., обязывавшая Игоря не допускать нападений черных болгар (т. е. болгар, обитавших на нижней Кубани и в восточной части Крыма) на Корсунь и другие греческие города в Тавриде. На севере владения Игоря доходили до берегов Волхова; по словам Константина Багрянородного, при жизни Игоря в Новгороде княжил сын его, Святослав. Смерть Игоря летопись относит к 945 г. Не удовольствовавшись данью, уже полученной с древлян, Игорь с небольшой частью дружины вернулся к ним за новой данью; древляне возмутились и убили Игоря. По словам византийского историка Льва Диакона, древляне привязали его к верхушкам двух нагнутых друг к другу деревьев, а потом отпустили их, и Игорь был разорван. - См. "П. С. Р. Л." (I, 8 - 10, 12, 18 - 24; II, 238, 239, 241 - 243; Срезневский "Договоры с греками X века" ("Исторические Чтения о языке и словесности"); Н.А. Лавровский "О византийском элементе в языке договоров русских с греками" (1853); В.И. Сергеевич "Лекции и исследования по истории русского права"; М.Д. Приселков "Очерки церковно-политической истории Киевской Руси в X - XII веках"; А.Е. Пресняков "Княжье право древней Руси".

Краткая биографическая энциклопедия. 2012

Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:

- ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ

вел. кн. киевский, сын Рюрика. Умирая (879), Рюрик вручил правление и малолетнего И. Олегу. И. начал княжить лишь по смерти … - ИГОРЬ РЮРИКОВИЧ

? великий князь киевский, сын Рюрика. Умирая (879), Рюрик вручил правление и малолетнего И. Олегу. И. начал княжить лишь по … - ИГОРЬ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

Игорь Рюрикович - вел. кн. киевский, сын Рюрика. Умирая (879), Рюриквручил правление и малолетнего И. Олегу. И. начал княжить лишь … - ИГОРЬ в Словаре полководцев:

(?-945), вел. кн. киевский (с 912). Предпринял походы в Византию (941, 944). Убит … - ИГОРЬ

(?-945) великий князь киевский с 912. В 941 и 944 совершил походы в Византию, с которой заключил договор. Убит древлянами, … - ИГОРЬ в Современном энциклопедическом словаре:

- ИГОРЬ в Энциклопедическом словарике:

(? - 945), великий князь киевский с 912. Муж княгини Ольги. В 941 и 944 совершил походы в Византию, с … - ИГОРЬ

́ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ (1150-1202), князь новгород-северский (с 1178), черниговский (с 1199). Участник мн. войн и походов. В 1185 организовал неудачный поход … - ИГОРЬ в Большом российском энциклопедическом словаре:

́ИГОРЬ ГЛЕБОВ, см. Асафьев … - ИГОРЬ в Большом российском энциклопедическом словаре:

́ИГОРЬ (?-945), вел. князь киевский с 912. В 941 и 944 совершил походы в Византию, с к-рой заключил договор. Убит … - ИГОРЬ в Словаре для разгадывания и составления сканвордов:

Крутой или … - ИГОРЬ в словаре Синонимов русского языка.

- ИГОРЬ в Полном орфографическом словаре русского языка:

Игорь, (Игоревич, … - ИГОРЬ в Современном толковом словаре, БСЭ:

(?-945) , великий князь киевский с 912. В 941 и 944 совершил походы в Византию, с которой заключил договор. Убит … - ИГОРЬ ЧЕРНИГОВСКИЙ

Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Игорь Ольгович Черниговский, в крещении Георгий, в монашестве Гавриил, в схиме Игнатий (+ … - РОСТИСЛАВ-МИХАИЛ РЮРИКОВИЧ

Ростислав-Михаил Рюрикович - см. в статье Ростислав (имя русских князей) … - ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ (КНЯЗЬ НОВГОРОД-СЕВЕРСКИЙ) в Краткой биографической энциклопедии:

Игорь Святославич (1151 - 1202), из рода князей Черниговских, сын Святослава Олеговича - князь новгород-северский. Известен несчастным походом в Половецкую … - ИГОРЬ ОЛЬГОВИЧ (ГЕОРГИЙ ОЛЬГОВИЧ) в Краткой биографической энциклопедии:

Игорь (Георгий) Ольгович - сын Олега Святославича, князь новгород-северский и великий князь киевский. После перехода старшего брата Всеволода Ольговича … - ИГОРЬ ГЛЕБОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:

Игорь Глебович - сын князя Глеба Ростиславича, князь рязанский (умер в 1195 г.); вместе со старшим братом Романом и … - ВЛАДИМИР-ДИМИТРИЙ РЮРИКОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:

Владимир-Димитрий Рюрикович - князь Переяславский, затем Смоленский, наконец, великий князь Киевский, сын Рюрика-Василия Ростиславича. Родился в 1187 г. Когда … - ИГОРЬ СВЯТОСЛАВИЧ в Литературной энциклопедии:

- герой памятника древнерусской литературы XII в. «Слово о полку Игореве». (Точная дата создания анонимного произведения неизвестна. Большинство исследователей относят … - ТАММ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Игорь Евгеньевич , советский физик, академик АН СССР (1953; член-корреспондент 1933), Герой Социалистического труда (1953). По … - СТРАВИНСКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:

Игорь Федорович , русский композитор и дирижёр. Сын певца Ф. … - СЕВЕРЯНИН ИГОРЬ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:

Игорь (псевдоним; настоящие имя и фамилия Игорь Васильевич Лотарев) , русский поэт. Печатался с 1904. … - САВЧЕНКО ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:

Игорь Андреевич , советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1944). Член КПСС с 1944. В … - ИЛЬИНСКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ в Большой советской энциклопедии, БСЭ:

Игорь Владимирович [р. 11(24).7.1901, Москва], русский советский актёр, народный артист СССР (1949). Член КПСС с 1960. Учился в 1917 в … - ВЛАДИМИР-ДИМИТРИЙ РЮРИКОВИЧ в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

князь Смоленский, потом вел. кн. киевский, сын Рюрика-Василия Ростиславича, род. в 1187 г. Когда умер Роман Мстиславич галицкий (1294), оставив … - ВЛАДИМИР-ДИМИТРИЙ РЮРИКОВИЧ в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона:

? князь Смоленский, потом вел. кн. киевский, сын Рюрика-Василия Ростиславича, род. в 1187 г. Когда умер Роман Мстиславич галицкий (1294), … - ОЛЬГА РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ в Православной энциклопедии Древо:

Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Ольга, в крещении Елена (+ 969), княгиня, святая равноапостольная. Память 11 июля. … - КИЕВСКОЕ КНЯЖЕСТВО в Православной энциклопедии Древо:

Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Внимание, эта статья еще не окончена и содержит лишь часть необходимой информации. Киевское княжество - княжество … - ИЛАРИОН (КАПРАЛ) в Православной энциклопедии Древо:

Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Иларион (Капрал) , (род. 1948), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей … - АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ в Православной энциклопедии Древо:

Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Александр Невский, в схиме Алексий (1220 - 1263), святой благоверный великий князь. Память … - РОСТИСЛАВ (ИМЯ РУССКИХ КНЯЗЕЙ) в Краткой биографической энциклопедии:

Ростислав - имя нескольких русских князей. - Р. Владимирович, сын Владимира Ярославича, князь тмутараканский. В 1064 году Ростислав, покинув … - в Краткой биографической энциклопедии:

Рсновным источником русской истории от древнейших времен до середины XVI столетия (а в отдельных случаях - и дальше) служат летописи. … - ИЗЯСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:

Изяслав Владимирович - 1) Князь курский и муромский, сын Владимира Мономаха. В 1095 г. пришел в Муром (вотчину своего … - ДАНИИЛ РОМАНОВИЧ в Краткой биографической энциклопедии:

Даниил Романович - король галицкий, сын князя Романа Мстиславовича. Когда в 1205 г. был убит князь Роман, Даниилу было всего … - РЮРИКОВИЧИ в Большом энциклопедическом словаре:

династия русских князей, в т. ч. великих князей киевских, владимирских, московских и русских царей (кон. 9-16 вв., последний Рюрикович - … - ЦАРСКАЯ И ВЕЛИКОКНЯЖЕСКАЯ ОХОТА в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Евфрона:

на Руси. Как и везде, на Руси охота предупреждает собой историю. История отмечает существование охоты как факта обычного и широко …

На которую вылили немало грязи. Его смерть в изложении «Повести временных лет» наложила негативный отпечаток на всё его правление, в котором было пролито много пота и крови для укрепления русской державы.

В летописи о последних днях князя сказано следующее: «Сказала дружина Игорю: «Отроки Свенельда изоделись и одеждой, а мы наги. Пойдём, князь, с нами за данью, и ты добудешь, и мы». И послушал их Игорь – пошёл к древлянам за данью, и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, пошёл он в свой город. Когда же шёл он назад, поразмыслив, сказал своей дружине: «Идите домой, а я возвращусь и пособираю ещё». И отпустил свою дружину домой, а сам с малой дружиной вернулся, желая большего богатства». Дальше сюжет всем известен по школьным учебникам истории, древляне на вече решили: «Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит». Древляне организовали засаду и убили князя и его дружинников, «так как было их мало».

Картина образная, яркая, запоминающаяся. В результате мы с детства знаем, что великий князь русский Игорь – это алчный и глупый грабитель (сунулся с малым числом воинов к уже ограбленному племени), бездарный полководец (сюжет сожжения русского флота «греческим огнём» в 941 году), никудышный правитель, который не принёс пользы Руси.

Правда, если рассуждать здраво и помнить о субъективности исторических письменных источников, которые всегда писались под заказ, то можно заметить несколько несоответствий. Дружина говорит великому князю, «а мы наги». Всего год назад – в 944 году византийцы, испугавшись мощи войска Игоря дали ему огромную дань. Князь «взял с греков золота и шелка на всех воинов». Да и вообще смешно говорить о том, что дружина великого князя (военная элита того времени) «нага». К тому же летопись сообщает, что Игорь взял с Византии «дань, какую Олег брал и ещё». Олег брал по 12 гривен серебра на брата (гривна равнялась примерно 200 грамм серебра). Для сравнения хороший конь стоил 2 гривны. Боевая морская ладья с набойными бортами – 4 гривны. Понятно, что после такого богатства, «сокровища» древлян – мёд и меха – это обычная дань (налог).

Следующее несоответствие – образ «неудачливого князя», бездарного полководца. За долгие годы своего правления (правил с 912 года – погиб в 945 году), Игорь проиграл всего одну битву – в 941 году. Причём соперником русов была мировая держава того времени, обладавшая передовыми военными технологиями – Византия. К тому же, победа была одержана византийцами из-за отсутствия фактора неожиданности – греки успели хорошо подготовиться к битве (о нападении русов сообщили болгары), и использования мощнейшего оружия того времени. Это был т. н. «греческий огонь» - горючая смесь, которую применяли в военных целях, его точный состав неизвестен. От этого оружия не было защиты, горючая смесь горела даже на воде. Надо учесть и тот факт, что военная кампания в целом была выиграна Игорем. Уже через три года великий князь собрал новое войско, пополнил его варягами, заключил союз с печенегами и двинулся на врага. Византийцы испугались и направили посольство с просьбой о мире. Князь взял богатую дань и заключил мирный договор. Игорь проявил себя не только как воин, но и как дипломат – зачем воевать, если враг сам предлагает выгодный мир? Не забыл он и предательство болгар, он «повелел печенегам воевать Болгарскую землю».

Почему князь Игорь приказывает печенегам? Ответ есть и также не укладывается в образ «грабителя и авантюриста». В 915 году, когда «пришли впервые печенеги на Русскую землю», великий князь смог принудить их к миру. Понятно, что если бы Русская земля была слабой, ситуация сложилась бы иным образом. Как в те времена, так и сейчас, народы понимают только язык силы. Печенеги откочевали к Дунаю. В 920 году в летописи о печенегах есть ещё одна фраза – «Игорь воеваша на печенегов». Обратите внимание – не отбил набег, не в Русской земле сражался с ними, а «воевал на печенегов», т. е. сам пошёл на них и победил. В результате печенеги решатся испробовать силы Руси только в 968 году. К тому же, если участь тот факт, что Игорь мог в 944 году «повелеть» печенегам воевать Болгарскую землю, они были в вассальной зависимости от Руси. По крайней мере, часть племён. Это подтверждает и участие вспомогательных печенежских сил в войнах Святослава. 48 лет (два поколения) печенеги не смели трогать русские земли. Это говорит о многом. Всего одна строка – «Игорь воеваша на печенегов», и целый забытый подвиг русского воинства. Удар был такой мощи, что смелые воины степей два (!) поколения боялись нападать на Русь. Для сравнения, половцы, пришедшие позже печенегов, за сто пятьдесят лет сделали только пятьдесят крупных нападений на русские земли. Это не говоря о мелких рейдах, которые и не считали. А если взять период правления крестителя Руси Владимира Святославича, то ему пришлось сооружать линию крепостей по южным рубежам государства, сгонять туда ратников со всех концов державы. При Владимире отношения Руси со Степью резко ухудшились – шла непрестанная «великая брань» с печенегами, которые почти ежегодно прорывались к киевским предместьям. По данным византийского императора Константина VII Багрянородного, печенежские орды кочевали на расстоянии всего одного дня пути от Руси.

Иноземные источники подтверждают мнение о мощи Руси во времена правления великого князя Игоря. Арабский географ и путешественник X века Ибн-Хаукаль называет печенегов «остриём в руках русов», которое Киев обращает куда захочет. Арабский историк, географ Аль-Масуди называет Дон – «Русской рекой», а Чёрное море – «Русским, потому что по нему, кроме русов, никто не смеет плавать». Это во время правления Игоря Старого. Византийский писатель, историк Лев Диакон называет Боспор Киммерийский (современная Керчь) русской базой, оттуда Игорь водил свой флот на Византийскую империю. Из договора с Византией от 944 года понятно, что Русь при Игоре контролировала и устье Днепра, и проходы в Крым из степи.

Спрашивается, кто великий государственный деятель? Игорь, которому платила дань могучая Византийская империя, печенеги были «острием его оружия» и два поколения не смели тревожить русских пределов, правитель сделавший Дон «Русской рекой». Или Владимир «Святой» - участник братоубийственной междоусобной войны, владевший сотнями наложниц и строившим остроги на Десне от печенегов, которые кочевали в дне пути от русских городов.

Загадка гибели Игоря и роль Ольги

Спрашивается, как великий государь, полководец и дипломат, бравший с греков золотом, серебром и шелками, попался в ловушку, созданную жадностью его воинов? По мнению историка Льва Прозорова, Игоря убили не древляне, а варяжская дружина, которая преимущественно состояла из христиан. Об этом говорят несколько фактов. Во-первых, настоящая русская дружина не оставила бы князя. Дружина и князь были единым целым. Дружинники не могли оставить князя во враждебной земле. Дружина князя понесла значительный урон в 941 году. Поэтому для сбора дани он взял варяжские отряды и «малую дружину». Во-вторых, войско Игоря перед походом на Византию 944 году была пополнено варягами. После второго похода на Византию в договоре 944 года упоминается, что значительная часть русов присягает в соборной церкви Ильи-пророка на Киевском Подоле. Летопись поясняет: «Ибо многие варяги христиане». В-третьих, жадность (официальная причина гибели Игоря и малой дружины) не была свойственна русам и вообще язычникам севера Европы. Русы, славяне всегда изумляли инородцев своей щедростью и бескорыстием, которая часто переходила в расточительность. Христиане-германцы, христиане-поляки наоборот отличались жадностью к добыче. В-четвертых, византийский автор Лев Диакон пишет, что Игоря убили «германцы», а христианство на берегах Варяжского моря тогда называли «Немецкой верой».

Интересен и факт возвращения дружины в Киев, князь и его ближайшие соратники убиты, а воины живые и здоровые вернулись. Их не наказывают, и их нелепая история становится официальной версией. Ясно, что у убийства был заказчик. Христианская община Киева в то время чувствовала себя хорошо, ещё князь Аскольд принял христианскую веру, при Игоре появляется соборная церковь. Был у христианской общины и высокий покровитель – княгиня Ольга, жена Игоря. Официально считается, что в то время она была язычницей, и приняла крещение от рук византийского императора Константина. Но византийские источники не подтверждают эту версию.

Ещё больше вопросов вызывает «месть» Ольги. Она якобы мстила за мужа «по жестокому языческому обычаю». Надо отметить, что по языческим обычаям кровная месть была делом узкого круга мужчин – это брат, сын, отец убитого, сын брата или сын сестры. Женщины как мстители не рассматривались. Кроме того, в то время дела христиан были не менее (а то и более ужасны), чем язычников. К примеру, христианский император Юстиниан Великий на столичном ипподроме приказал вырезать 50 тыс. восставших христиан, а император Василий II приказал казнить 48 тыс. пленных болгар (также христиан).

Удивляет число погибших, только на «кровавом пиру», согласно летописи, убили 5 тыс. упившихся греческим вином древлян. По тому, как Ольга спешит и числу убитых, складывается впечатление, что это не месть, а «зачистка» возможных свидетелей. Правда, видимо, мы никогда не узнаем, была ли Ольга среди организаторов этого убийства, или её использовали «втёмную» агенты Константинополя, которые действовали через христианские общины Киева и Древлянской земли.